一、反复种植失败(RIF)定义:

40岁以下成年女性在3个新鲜或冷冻周期内移植至少3枚优质胚胎后仍未能实现临床妊娠,其中优质胚胎包括:第3天胚胎(细胞数≥8个、卵裂球大小均匀、碎片率<10%)和囊胚(≥3BB)。

二、子宫内膜病变处理策略:

1、病因筛查

■ 病因1:子宫内膜容受性

正常的子宫内膜容受性是指内膜的“着床窗”在恰当时机开放。研究发现子宫内膜容受性受损约占胚胎着床失败原因的2/3。

推荐意见:子宫内膜容受性检查目前尚处于研究阶段,方法包括子宫内膜活检和子宫内膜容受性芯片(endometrial receptivity array,ERA)。

子宫内膜活检可用于辅助判断种植窗开放时间,但由于操作有创、不能提供实时结果,且不能在胚胎移周期使用,故其实用性受限。ERA通过检测特异性的子宫内膜基因表达水平来预测胚胎种植窗是否开放,预测窗口期准确性和对临床结局的改善效果不明确,因此不推荐作为RIF患者的常规检查。

■ 病因2:感染因素

女性生殖道中含有不同的细菌群落,形成从阴道到卵巢的连续微生物种群。研究表明,阴道乳酸杆菌的数量与妊娠结局呈正相关。针对原因不明RIF患者阴道菌群的研究显示,RIF患者阴道乳酸杆菌明显减少。

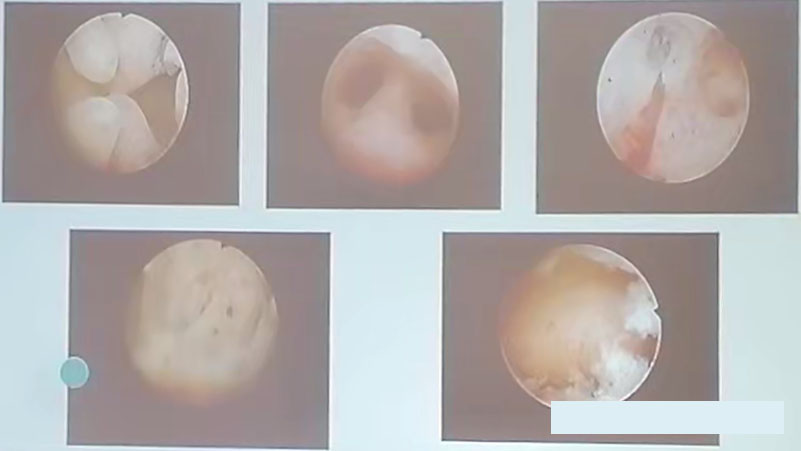

子宫内膜菌群改变可导致慢性子宫内膜炎。对其诊断主要依靠组织病理学,通过子宫内膜基质浆细胞浸润联合或不联合CD138免疫组化染色来诊断。有研究发现慢性子宫内膜炎在RIF人群中的患病率为33.7%。

推荐意见:微生物培养方法诊断周期长,阴道微生物污染可能性大,且并非所有病原菌均可培养,目前临床局限性大。子宫内膜活检是诊断慢性子宫内膜炎的重要方法;仅在RIF且未发现其他病因的患者中可考虑行宫腔镜下子宫内膜活检。

■ 病因3:生殖系统解剖结构异常

常见解剖结构异常:苗勒氏管畸形、子宫肌瘤、子宫内膜息肉、宫腔粘连和输卵管积水等,这些异常可影响助孕患者的临床结局。

RIF患者应考虑是否存在纵隔子宫、双角子宫等子宫畸形。与其他先天性子宫畸形相比,部分纵隔子宫和完全性纵隔子宫的生殖结局更加不良,如妊娠率降低、早期流产和早产风险增加;双角子宫的常见风险则是早产和中期流产。

子宫肌瘤可导致宫腔变形和粘连,从而阻碍胚胎黏附。

子宫肌瘤对妊娠结局的影响与其位置有关:黏膜下肌瘤可降低体外受精患者的植入率和妊娠率,影响机制包括子宫肌层收缩增加、血管形成异常和宫腔细胞因子谱紊乱。但肌壁间肌瘤和浆膜下肌瘤对妊娠结果影响较小。

子宫内膜息肉是最常见的干扰胚胎着床的子宫病变之一。它不仅会导致宫腔变形,还可通过调节子宫内膜分泌的细胞因子,干扰胚胎植入进程。

宫腔粘连常发生于刮宫术后,此类患者内膜变薄甚至瘢痕化、子宫内膜基底层受损,均可通过影响胚胎附着而导致植入失败。有研究显示,RIF群体中宫内粘连的发生率为8.5%。

美国生殖医学协会(ASRM)报告称,输卵管积水会影响接受助孕治疗女性的临床结局。这可能是由于积水中缺乏营养物质和(或)存在有害炎性因子而干扰胚胎正常发育,或对胚胎产生机械冲刷,影响胚胎植入。

推荐意见:建议对RIF患者行盆腔超声检查,明确子宫发育是否异常,有无盆腔病变等;推荐行经阴道三维超声检查,这一检查手段在鉴别纵隔子宫和双角子宫方面更具优势。对怀疑存在解剖结构异常患者建议行官腔镜或腹腔镜进一步检查。

2、治疗策略

■ 治疗策略1:改善子宫内膜容受性

子宫内膜损伤,亦称子宫内膜搔刮,是一种通过人为子宫内膜损伤来改善内膜容受性的方法。其可能机制:释放有利于着床的炎症因子、诱导子宫内膜蜕膜化等治疗效果存在争议。

推荐意见:目前子宫内膜损伤的治疗效果仍存在争议,且对于具体损伤范围、程度及手术时机尚无统一的临床规范,不推荐将其作为RIF患者的常规治疗手段;或仅推荐在3次及以上移植失败且其他治疗无效的患者使用。

宫腔灌注是通过将药物推入宫腔以改善子宫内膜容受性的治疗方法。

常用药物包括人绒毛膜促性腺激素(HCG)、自体富血小板血浆(PRP)等。有报道称宫腔汇注HCG可提高不孕患者的胚胎植入率,然而其对于RIF患者的治疗效果仍存在争议,并且HCG剂量、灌注时间等方面尚无统一标准。PRP是一种含有高浓度血小板的自体血液制品,活化的血小板可通过释放多种生长因子参与诱导血管生成,子宫内膜细胞增殖和分化、调节宫腔局部免疫反应等。有研究发现PRP宫腔灌注可以提升RIF患者子宫内膜厚度,并对其临床妊娠和活产起到积极作用。

推荐意见:大多数宫腔灌注研究由于样本量小、RCT数据有限,且使用的药物种类、时间、剂量无统一标准,故推荐在研究环境下观察使用。未来需要更多高质量、多中心的临床研究来进一步评估各种药物的治疗效果。

■ PRP宫腔灌注对于反复种植失败患者病例分享:

目的:探讨PRP宫腔灌注对反复移植失败(RIF)女性移植结局的影响及临床意义。

方法:选取2024年4月1日至6月1日。47例反复种植失败5次(包含外院助孕周期,排除其他因素患者),拟行CET前进行宫腔PRP灌注。

结果:有42例进入移植周期,22例目前妊娠,20例未孕,5例其他原因未移植。

结论:PRP宫腔灌注对于反复移植失败患者可以明确获益,但是目前尚未到最终妊娠结局。

■ 治疗策略2:慢性子宫内膜炎

慢性子宫内膜炎合并RIF的患者以口服抗生素治疗为主,治疗后经宫腔镜检查结合活检评估疗效。有报道称在RIF患者中,慢性子宫内膜炎治愈组的娠率和活产率显著提高。

推荐意见:经验性抗生素治疗:多西环素100mg,2次/d,口服,共14d,或左氧氟沙星 400 mg联合甲硝唑500 mg,1次/d,口服,共14 d。革兰阴性菌的治疗多采用环丙沙星500 mg,2次/d,口服,共10d;对于革兰阳性菌,给予阿莫西林克拉维酸片1 g,2次/d,口服,共8d;对于持续性子宫内膜炎,给予米诺环素100 mg,2次/d,口服,共12 d。

3、病例分享

慢性子宫内膜炎病例分享1

■ 目的:探讨抗生素治疗慢性子宫内膜炎(CE)对反复移植失败(RIF)女性种植结局的影响及临床意义。

■ 方法:选取177例在我院接受宫腔镜下子宫内膜活检术的反复种植失败患者,分为子宫内膜炎病例组及非子宫内膜炎对照组,病例组采用规范的口服抗生素治疗。在本次研究中我们特别关注到目前CD138免疫组化诊断的标准尚不一致,本研究采用CD138+≥25/10HPFs诊断为子宫内慢性炎。

■ 结果:病例组与对照组相比,对其妊娠结局进行分析,结果生化妊娠率、足月产率、流产率在病例组和对照组间有明显差异。

■ 结论:对于反复种植失败合并慢性子宫内膜炎患者,使用规范抗生素方案治疗可以提高妊娠率降低流产率。

慢性子宫内膜炎病例分享2:子宫瘢痕憩室合并反复移植失败

CSD引起的不正常子官出血,导致宫腔长期处于炎症反应状态,改变了宫腔的微环境,引起胚胎无法正常的植入。

■ 治疗策略3:生殖系统解剖结构异常

黏膜下肌瘤、子宫息肉、宫腔粘连、输卵管积水、纵隔子宫是常见的与RIF相关的解剖因素:(1) 黏膜下肌瘤息者的植入率和活产率相对较低;(2) 切除子宫内膜息肉会显著提高临床妊娠率;(3) 重度宫腔粘连会通过干扰胚胎植入影响妊娠结局。

推荐意见:黏膜下肌瘤行宫腔镜下肌瘤剔除术,肌壁间肌瘤应视肌瘤大小及是否压迫宫腔决定处理方式。

重度宫腔粘连的患者行宫腔镜下粘连分离术,术后可给予雌孕激素治疗促进内膜生长与再生,预防再次粘连。对于中重度输卵管积水的患者可行输卵管结扎或切除术。排除其他因素可以考虑行纵隔切除术。

■ 生殖系统解剖结构异常:病例分享

1、子宫内膜息肉处理:手术方式,优选冷刀。子宫内膜息肉术后患者行CET周期时要结合病理结果定CET方案,如子宫内膜增生合并子宫内膜息肉。

2、反复移植失败患者合并纵隔子宫建议行手术切除纵隔后再行移植。

3、轻度及中度宫腔粘连要充分评估内膜厚度及血流是否异常,建议手术治疗后再行移植。

三、总结

■反复种植失败是一个系统的,多角度的综合治疗,抽丝剥茧找原因。

■是否需要排除所有因素再行子宫内膜方面的检查及治疗?

更多关于试管婴儿内容可参考以下文章: