基础资料:

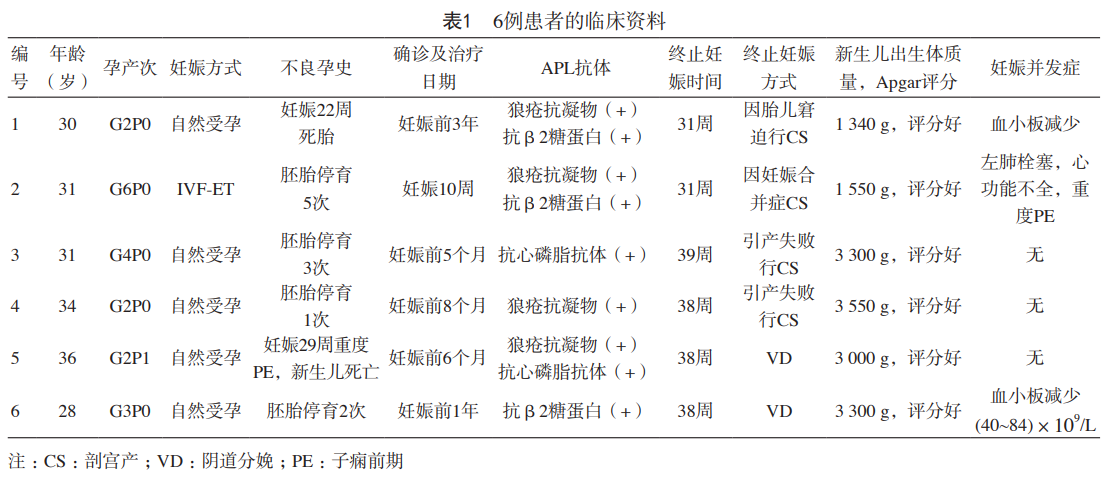

6 例患者平均 年龄(32.4±4.11)岁,其 他资料见表 1。

妊娠期诊疗情况及妊娠结局:

6 例患者妊娠期均行低分子肝素(5 000 U,Q12H)+ 阿司匹林治疗,分娩前终止治疗,产后12 h。

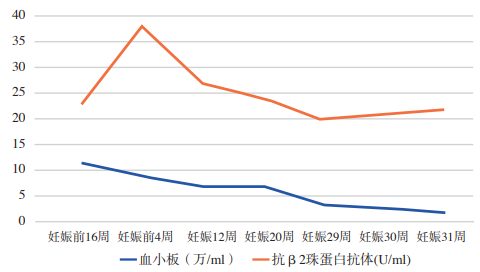

典型病例:1 例患者 2013 年首次妊娠早孕期即出现血小板持续性下降,最低至 19×109/L,妊娠22 周死胎引产。本次妊娠后患者血小板持续下降,妊娠期每月风湿免疫科随诊,在阿司匹林与低分子肝素标准治疗方案基础上,先后加用羟氯喹 0.2 g QD 口服(妊娠 12 周), 丙种球蛋白 20 g 静脉点滴(妊娠 22 周、30 周),美卓乐8#QD 口服(妊娠 30+5 周),患者血小板仍持续下降。妊娠期狼疮抗凝物持续稳定于 20 U/ml 左右,血小板及抗 β2球蛋白抗体波动情况,见图 1。

患者血小板持续下降,其下降趋势与抗 β2 糖蛋白抗体滴度无显著相关性。剖宫产术后继续予以低分子肝素抗凝治疗,电话随访患者产后 17 d 出现颅内静脉窦血栓,外院给予溶栓治疗,产后半年,恢复好。

1 例患者妊娠10 周诊断 APS 后给予阿司匹林及低分子肝素治疗。妊娠期不定期产前检查,妊娠 29 周起出现进行性加重水肿,妊娠30 周出现上感伴胸闷憋气,妊娠31 周血压升高,尿蛋白(3+)转入本院。入院检查提示双侧胸水(5.8 cm),心功能Ⅲ ~ Ⅳ级,放射性通气核素检查提示患者右下肺下叶两段充盈缺损,提示肺栓塞诊断明确。剖宫产术后继续低分子肝素抗凝治疗,术后第 5 天患 者要求转回当地医院继续诊治,后失访。

讨 论

1. 抗磷脂抗体综合征的诊断及临床表现:1983 年 Hughes 等首次提出抗心磷脂抗体综合征概念,他认为这是 一种新的、不同于系统性红斑狼疮的病理疾病,并且建立 了 ELISA 方法检测狼疮凝固抑制物和抗心磷脂抗体 。随着研究的深入,APS分类诊断标准在 2006 年悉尼国际血栓止血学会会议上进行了进一 步的修订并沿用至今。

APS 相关病理妊娠主要以复发性流产和死胎最多见, 如果未进行临床干预,高达 90%的抗磷脂抗体阳性患者可再次发生妊娠丢失 、血栓形成与不良妊娠,30% 左右APS 在妊娠期间的其他表现还有:先兆子痫、妊娠高血压、 胎儿生长受限、胎儿窘迫及早产等。另外,APS 患者常表 现为中度至重度的血小板减少。值得重视的是,本组 1 例 第一次妊娠即重度血小板减少,当时并未检查抗磷脂抗体, 未能及时诊断 APS。因此,对于不良妊娠结局的孕妇,应想到 APS 可能性,尽早检测 ACL 等抗磷脂抗体,以达到APS 的早诊断、早预防、早治疗。

2. APS 的致病机制:APS 导致病理妊娠的基础是抗磷脂抗体的特异性抗原反应,但其致病的具体途径尚需进一步研究。另外,动物实验证实补体介导的胎盘炎症反应在病理 妊娠过程中作用重大。但在本组病例中,未监测到抗磷脂抗体的浓度与患者病情严重程度显著相关性,患者每月同时 监测抗磷脂抗体及血小板,抗 β2 糖蛋白抗体始终波动于40 以下低水平滴度,而患者血小板减少仍进行性加重。当然,因本组病例数所限,有待于扩大病例数进一步研究。

APS 根据抗磷脂抗体阳性与否可进一步分类 :

Ⅰ型:2 项或以上抗磷脂抗体阳性;Ⅱ a 型:仅 LA 阳性;Ⅱ b 型:仅 ACL 阳性;Ⅱ c:仅抗 β2 糖蛋白阳性。本组病例中 3例Ⅰ型 APS,2 例均发生严重母胎并发症,其中,病例1重度血小板减少,剖宫产术后抗凝治疗过程中出现颅内静 脉窦血栓。病例2 出现心脏、肺、肾脏多脏器损伤,仅病例5 本次妊娠平顺,自然分娩。因此,对于Ⅰ型 APS,临 床应提高警惕。

3. APS 的治疗:APS 标准治疗方案为低分子肝素加小剂量阿司匹林,应用至产后42d。低分子肝素(5 000 IU/d)联合小剂量阿司匹林(100 mg/d)可以有效降低母体血栓发生率,并使新生儿存活率提高。目前认为 APL 阳性的无症状患者临床上可以不治疗或选择用小剂量阿斯匹林进行预防性治疗 。APL(+)且既往有血栓史的孕妇,主张给予阿司匹林加肝素治疗。

对于 APS 引起多次流产患者,一般认为 APS 的诊断确立后(妊娠前)即可用阿斯匹林治疗,一旦确认妊娠即用阿司匹林及小剂量肝素,维持到分娩前 24~48 h。

作为 APS 治疗的二线用药,丙种球蛋白的应用仍存在争议。有报道将丙种球蛋白分别于妊娠 22 和 27 周应用于 一例不良孕产史女性(9次胎停育,2 次死胎,1 次围产儿死亡),妊娠结局良好。但也有报道认为丙种球蛋白并无治疗作用。研究认为,当 APS 患者出现产科并发症早期(如 进行性血小板下降)及时血浆置换,可能改善妊娠结局。Ruffatti 等对 156 例 APS 患者进行了前瞻性研究,发现妊娠期的治疗可以改善患者妊娠结局,使妊娠丢失率降低至24% 左右,母婴严重并发症的发生率也降低至 25% 左右。 尤其对于既往血栓病史及三抗体均阳性患者,标准治疗基础上辅以丙种球蛋白、血浆置换等辅助治疗措施,可以有效增加妊娠活产率。

本组 6 例患者均在 APS 诊断后及时给与阿司匹林预防治疗,妊娠后改为低分子肝素联合小剂量阿司匹林标准方案,部分加用小剂量激素及羟氯喹。值得强调的是,治疗可能改善患者妊娠结局,但 APS 患者仍可能发生严重妊娠并发症。如本组病例 1,孕期尽管给与抗凝治疗外,联合羟氯喹、美卓乐,并两次给与丙种球蛋白冲击,患者血小板仍进行性下降。而本组病例 2 妊娠期间未定期监测免疫指标,仅给与基本的抗凝治疗,其在妊娠 30 周即在上呼吸道感染后 2 周内发生多脏器功能受损,这提示 APS 的治疗中,孕期免疫监测亦是重要环节,根据免疫监测结果适当调整治疗方案,仍有可能进一步改善妊娠结局。

综上所述,抗磷脂抗体综合征可造成患者不良妊娠结局,但目前临床发病率存在低估可能。对不良妊娠结局患者进行抗磷脂抗体的检测,可能增加 APS 的诊断率,进一 步做到早诊断、早预防、早治疗,以改善患者妊娠结局。

更多关于抗磷脂抗体综合征及孕期案例分享内容可参考以下文章: