子宫内膜容受性定义

窗口期

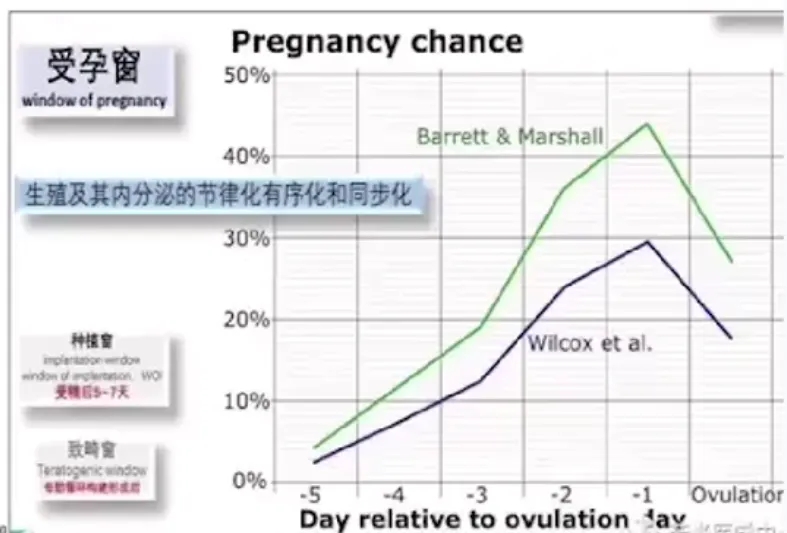

◾受孕窗

◾种植窗(WOI):是指母体子宫内膜处于一种允许囊胚定位、卵泡黏附、穿透并诱导内膜间质改变从而导致胚胎植入的状态,受到严格的时间和空间限制--容受

◾致畸窗

◾内膜——胚胎相互识别

☑ 着床失败

☑ 生化

☑ 流产

☑ 粘连、植入

◾排卵后6~10天

LH达到高峰后7~11天

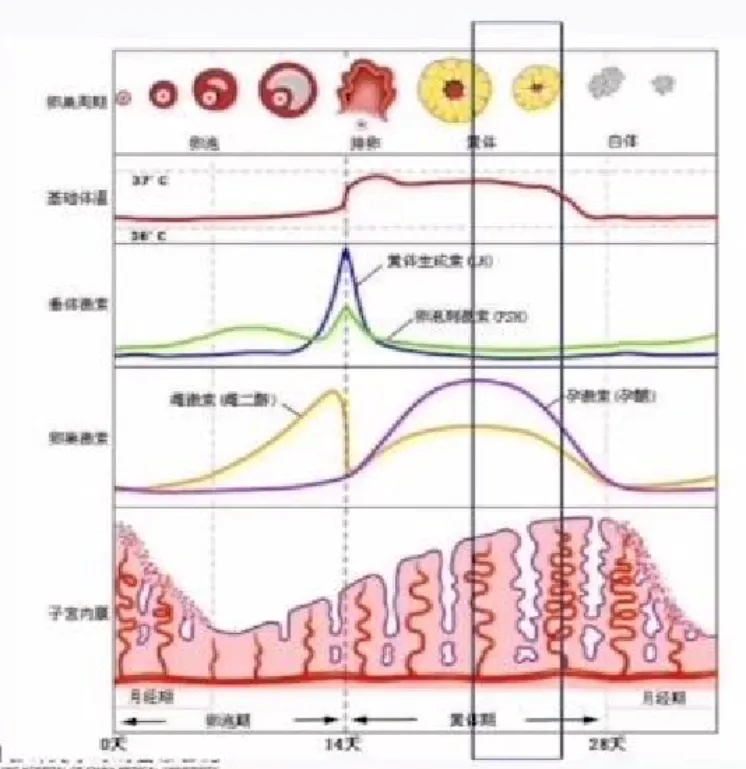

☑ 此时受精卵、雌激素、孕激素交互作用

☑ 使内膜血管通透性增强

☑ 内膜营养物质更加丰富

☑ 促使子宫内膜形成蜕膜样变

☑ 为着床创造条件

孕激素

适量的孕激素水平有利于妊娠,孕激素水平过低,提示卵泡未成熟;孕激素水平过高,影响胚胎-子宫内膜的对话。

🔼在COH中,如卵泡发育晚期血清孕酮升高者,卵子受精率和妊娠率都很低,流产率高。

🔼高水平的孕激素可使子宫内膜分泌期提前并刺激内膜胶原纤维的过度增生,内膜与胚胎发育不同步,影响受精卵的着床。

影响内膜容受性基础因素

🔼 生殖内分泌异常

🔼 染色体异常

🔼 非整倍体CNVs

🔼 合子受精卵胚胎异常(更微缺失重复)

🔼 基因变异

染色体,单基因多基因,转录表达层面,蛋白层面异

内分泌因素

◾如母体雌二醇/孕酮比值失调

炎症或损伤

◾破坏了内膜组织结构和功能,导致内膜过薄,对雌激素及血管活性药物反应降低,如宫腔粘连等。

◾子宫内膜异位症、子宫内膜息肉、子宫内膜炎等

医源性因素

◾辅助生殖技术常用的控制性超促排卵(COH)方案是引起内膜容受性降低的重要原因之一。促排卵后由于黄体功能不足,子宫内膜发育迟缓,子宫内膜的孕激素受体浓度偏低,影响了子宫内膜容受性,常常降低胚胎着床率。

超声指标

超声因其无创性、良好的可重复性、实时等优势已成为临床动态检测子宫内膜容受性的重要方法。

◾在子宫内膜与子宫肌层连接的外边缘到子宫内膜最厚部分的外边缘的中间凹面中测量。

◾子宫内膜厚度与雌激素及其受体结合密切相关,适于着床的子宫内膜厚度为8~14mm。

◾当子宫内膜厚度小于7mm时,妊娠率显著下降,随着内膜厚度的增加,其种植率和临床妊娠率均显著提高。

◾有研究表明子宫内膜厚度的增加量对妊娠结局的预测更加有意义。

◾也有研究表明,厚度不是量化临床妊娠及其子宫内膜容受性的绝对指标,更不能量化其功能状态。

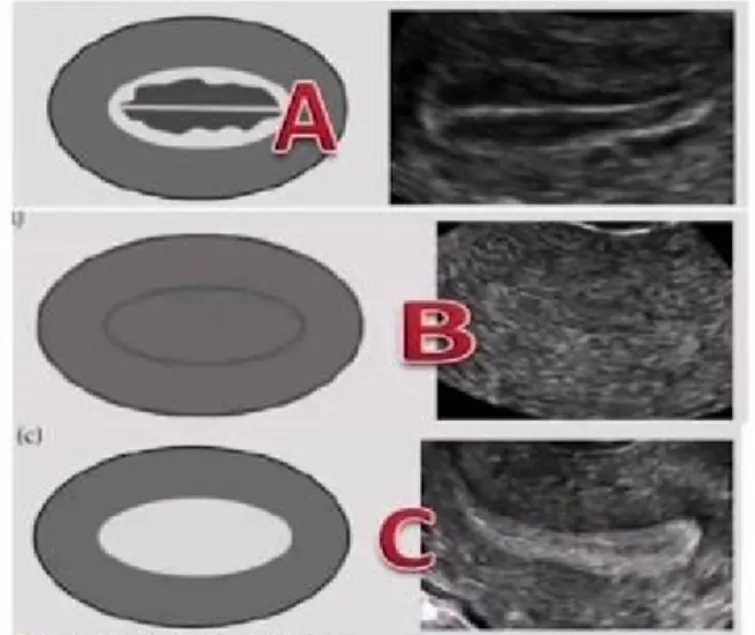

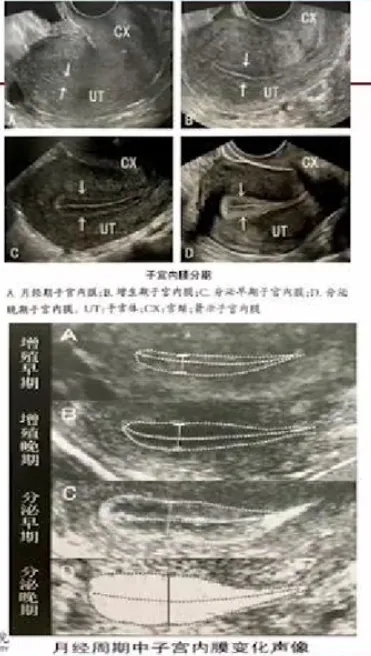

子宫内膜分型

A型:

◾D6-10 增生早期

◾三线型或多层子宫内膜

◾外层和中部强回声以及内层低回声或暗区

◾宫腔中线回声明显

B型:

◾D11-排卵 增生晚期

◾弱三线型,内膜与周围肌层分界不清的等回声

◾宫腔中线回声不明显

C型:

◾黄体期(即排卵后到下次月经来潮前)均质强回声

◾无宫腔中线回声

Q6. 子宫内膜分型是等级吗?

◾大部分的研究表明,A型子宫内膜临床妊娠率较于C型内膜显著增高

◾如果在IVF周期中穿刺取卵当日或前一日子宫内膜不是A型,则胚胎不会发生着床或着床率低。

形态 非等级

IVF-ET AA-B 优于 C

运动

子宫内膜蠕动波(EPW)

即内膜的不同部分沿某一方向依次收缩,类似波的传播,源于子宫内膜下平滑肌层收缩。

☑ 测量宫腔内压力

☑ 阴道超声

☑ 磁共振成像电影技术(Cine-MRI)

◾肌层内环外纵中交叉,其收缩呈现两种形式。

◾一种是涉及全肌层的局部聚集、不定时发生的收缩,可以持续几分钟,主要在分娩时收缩促进胎儿娩出,或者在月经时发生相对低强度的收缩促进月经排出。

◾另一种是由子宫内膜下肌层发生的精细、规律的收缩,随着月经周期发生一定的周期性变化,引发子宫内膜的蠕动,通过影像学观察可成一定规律的波形,主要在精子运送、胚胎着床和维持妊娠中发挥作用。

◾EPW的发生可能与交感/副交感神经、雌孕激素、前列腺素和缩宫素分泌等调节有关,但具体机制目前尚不清楚。

◾慢性子宫内膜炎、子宫内膜异位症、肌壁间肌瘤、宫内节育器、口服避孕药等

Ⅰ型:CF 正向运动

运动方向由宫颈到宫底,幅度大,有节律性

Ⅱ型:TC 反向运动

由宫底到宫颈,幅度大,有节律性

Ⅲ型:OP 相对运动

宫底、宫颈内膜同时收缩

方向指向宫腔,呈向心运动

IV型:R 不规则运动

幅度小,无方向性和节律性

V型:N 无运动,静止状态

有研究表明,宫底向宫颈运动的波形及≥4次/min的频率与妊娠率呈负相关

Lyons等将子宫内膜下肌层收缩分为4种类型:

(1) 逆向型:从宫颈至宫底

(2) 顺向型:从宫底至宫颈

(3) 小片段方向不定型

(4) 无收缩

◾该研究发现,子宫内膜下肌层收缩的频率,振幅和逆向波的比例从卵泡期到围排卵期成增加趋势,进入黄体期后反转降低。

◾在围排卵期,超过80%的波形为逆向波,而且在不同月经周期,趋势是可重复的。

Q7.哪种运动更好?

子宫收缩在月经不同时期的特点与子宫相应的生殖功能一致

Nakashima等通过cine-MRI对7名有多次生育史的女性进行子宫矢状面及冠状面的扫描来分析子宫收缩在月经不同时期的变化,结果发现:

◾在月经期,5名女性的1/2~3/4的内侧肌层强力收缩,而另外2名女性的子宫全肌层强力收缩,可能与促使月经排出有关。

◾在晚卵泡期,随着优势卵泡的发育,雌激素升高,仅发生转化区内侧的肌层收缩,从宫角和宫颈发出的收缩都明显增加。

◾到黄体生成激素(LH)峰日,雌二醇进一步升高,在矢状面和冠状面,宫颈至宫底波达到峰值,而从双侧宫角发出的收缩波几平消失,有利于精子运送。

◾排卵后雌二醇下降,孕酮上升,宫颈至宫底波开始下降,从宫角发出的收缩复现。

◾在着床期,从宫颈至宫腔中段的波逐渐增加,偶尔达到宫底,仅见少量宫角发出的波型。

◾在排卵后8~9d,子宫收缩几乎静止,此时的子宫收缩状态有利于保留胚胎选择合适的位置着床。

Q8.IVF-ET子宫蠕动好还是不动好?

Zhu等2011年对64例不孕女性自然周期和随后的黄体期降调节促排(COH)周期的蠕动波进行了比较发现:

◾COH周期EPW的频率为自然周期的1.3倍

◾COH周期在hCG+1日、取卵日、取卵后第2天均主要以宫颈至宫底波为主,占80%~90%,取卵日和取卵后第2天的蠕动波频率均显著高于自然周期。

◾在COH周期中,蠕动波的频率与雌二醇和孕酮的浓度无相关性。

◾在自然周期中与雌二醇的浓度呈正相关,与孕酮的浓度呈负相关。

有研究对209例不孕患者在新鲜胚胎移植前测量蠕动波发现,蠕动波的频率与血清孕酮的浓度呈负相关,提示孕酮有利于降低EPW。

◾孕激素对蠕动波的影响可能存在一定的阈值,过多的添加孕酮不能进一步减弱蠕动波。

◾异常子宫内膜蠕动波尚无统一的定义,相对于蠕动波方向、振幅,临床上检测蠕动波频率更有效且简单实用。

◾根据研究结果,胚胎移植日前子宫内膜蠕动波频率>3次/min,临床妊娠率显著下降,可作为一个异常参考值。

◾辅助生殖临床上EPW的检测目前尚未常规开展,对于前次胚胎移植未着床特别是反复着床失败的患者建议行EPW检测,一般在胚胎移植前实施,持续时间3~5min。

Q9.如何调节子宫运动促进胚胎种植?

√ 手术治疗(如子宫肌瘤、子宫内膜异位症的手术治疗)

√ 添加孕酮

√ 抗副交感神经制剂(如东莨菪碱)

√ β肾上腺素受体拮抗剂(如利托君和特布他林)

√ 缩宫素受体拮抗剂(如阿托西班)

√ 前列腺素合成抑制剂(如布洛芬)

√ 一氧化氮供给剂(如硝酸甘油)

√ 间苯三酚

√ 心理疏导

√ 抗炎、处理盆腔炎症

子宫内膜容积

子宫内膜容积的勾边范围为内膜宫底部至宫颈内口间的子宫肌层和内膜交界处

◾Zohav等的研究结果显示,早期流产组中子宫内膜容积<2ml的患者远远多于子宫内膜容积>2mL的患者,三维B超下测量内膜容积<2mL可作为预测妊娠结局的明显负性指标。因此容积>2ml可作为阳性预测因子。

◾预测妊娠时子宫内膜容积的临界值为3.2cm³,其阴性预测值为96%,但阳性预测值仅为28.6%。子宫内膜容积<1cm³的妇女接受辅助生殖治疗后无妊娠,可能妊娠的最小子宫内膜容积为1.6 cm³。

◾子宫内膜容积指标具有精确性和可重复性,阴性预测价值高,但目前对适宜胚胎着床的子宫内膜容积临界值仍存在争议。

子宫动脉血流

◾用螺旋小动脉的血流搏动指数(pulsatility index,Pl)、阳力指数(resistance index,R)收缩期值速度(peak systolic velocity,PSV)及子宫动脉血流的收缩期最大流速和舒张期末期流速的比值(S/D)表示。

◾子宫动脉血流指数反映整个子宫的血流灌注情况,因其主要供应子宫肌层,并与卵巢血管之间有侧支循环,故不能反映内膜血流情况。

子宫内膜和内膜下血流

◾用血管化指数(vascularization index,VI),流动指数(now index,Fl)和血管血流指数(vascularization flow index,VFl)表示。

◾子宫内膜血流直接反映胚胎着床部位的微环境,对着床更重要。

◾内膜血流多少取决于内膜容积,而不是内膜厚度。

子宫内膜及内膜下血流灌注分型

采用Applebaum分型法

形态学标志

组织学改变

◾月经后在雌激素作用下,子宫内膜出现增殖期改变,内膜上皮细胞增生、肥大;排卵后,在孕激素作用下,子宫内膜从增殖期转为分泌期。

◾如果子宫内膜组织学分期较正常月经周期推迟两天以上称为黄体功能不全(LPD),发生黄体功能不全的妇女由于子宫内膜与胚胎发育不同步而导致胚胎着床失败。

胞饮突

◾胞饮突是植入窗期子宫内膜上皮细胞膜顶端出现的大而平滑的膜突起。

◾胞饮突的出现、完全发育及退化的时间与植入窗开放和关闭的时间完全吻合,完全发育的胞饮突是子宫内膜容受性建立和植入窗开放的重要形态学标志。

◾IVF-ET中,胞饮突缺乏的患者胚胎植入反复失败;胞饮突越丰富的患者妊娠率越高。

根据有胞饮突的子宫内膜占整个内膜的百分比,将其出现量划分为:

√ 胞饮突丰富型(>50%)

√ 胞饮突适中型(20%-50%)

√ 胞饮突微量型(<20%)

根据时间的变化划分为:

◾胞饮突发育中:发育中的胞饮突特征形态为光滑、薄弱的质膜突起,呈现在整个细胞尖端。

◾胞饮突充分发育:充分发育的胞饮突呈“花样”肿胀的质膜状态,其出现标志着子宫内膜的最佳容受期;衰退期的胞饮突表面出现皱褶,部分被微绒毛取代。

雌、孕激素及其受体整合素

◾在胚胎着床过程中,多种整合素异二聚体发挥重要调节作用。

◾整合素αVβ3在胚胎植入窗口期能参与母胎相互作用,是子宫内膜容受性的标记分子,同时决定胚胎侵入性。

◾整合素可以上调白细胞介素(IL)的表达。

◾整合素已成为评价子宫内膜容受性良好生化指标,其表达主要调节着床中黏附定位的过程。

骨折蛋白

◾骨折蛋白(OPN)在细胞-细胞间及细胞-细胞外基质间的相互作用中起着重要作用,几乎参与生殖的全过程:受精、着床及胎盘形成,并在子宫和胎盘的链接,信号传导中起重要作用。

◾OPN及其受体整合素αVβ3在人胚胎着床期间子宫内膜上皮和胚胎滋养层细胞同时表达,二者共同作用调节胚胎着床。

白细胞抑制因子

◾白细胞抑制因子(LIF)可能作为营养因子,调节早期的胚胎发育,经LIF处理的胚胎孵育加速,成活率提高,滋养层细胞和内细胞团的增殖也加速。

◾有研究发现,不明原因不孕患者子宫内膜的LIF表达降低。

基质金属蛋白酶(MMPs)

◾MMP-9和26已被证实参与PCOS、不明原因不孕等子宫内膜容受性降低,使胚胎入受到影响。

◾胚胎上的整合素αVβ3通过RGD(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)位点与子宫内膜上已被MMPs水解的EcM(细胞外基质)结合,二者相互作用共同介导胚胎的植入。

◾EcM与整合素αVβ3同时表达于滋养细胞上,其与胚胎着床时出现在内膜上的整合素αVβ3和EcM的相互作用对受精卵的定位、黏附和植入及胎盘的形成起着重要的相互补充作用。

基因芯片

子宫内膜容受性分析(Endometrial receptivity array,ERA)是基于高通量测序、基因转录组分析、全基因组关联研究等分子基因诊断技术,判断子宫内膜容受性及WOI时间的新方法。

◾由238个基因组成的自定义微阵列,命名为子宫内膜容受性微阵列,用来识别围着床期子宫内膜的容受状态。

◾具有高通量、高速度、高灵敏度、高精准度的特点。

◾分泌中期子宫内膜中上调基因多是细胞表面蛋白,细胞外基质成分,生长因子或细胞因子。下调基因多为编码DNA结合蛋白,转录因子和DNA修饰酶类。随月经周期差异表达的蛋白质,可能与子宫内膜容受性相关。

◾主要在增殖期合成的蛋白质与细胞骨架相关,如波形蛋白、角蛋白、原肌球蛋白、微管蛋白。主要在分泌期表达的蛋白质有:肌酸激酶β链和异柠檬酸脱氢酶同源蛋白,他们都与能量代谢相关。

◾Diaz-Gimeno等的研究中,771名接受ERA诊断的妇女,根据pET后的结果(生化妊娠与活产)进一步对子宫内膜接收期进行分层,以确定其他转录组学特征:增殖期、预接受早期、预接受晚期、接受期、晚接受期和接受期后期。

◾子宫内膜处于预接受期晚期和接受期的妇女的持续妊娠率为76.9%~80%,而子宫内膜处于晚接受期的妇女则为33.3%。

内膜菌群

◾过去认为子宫是一个无菌环境,人类在出生后才有肠道菌群定植。但是,近年来的研究发现在第一次胎粪中就发现了细菌,因而认为胎儿肠道内就存在菌群定植。目前基于微生物组学的不断发展,进一步揭示了内膜菌群影响子宫内膜容受性的作用。

◾有研究表明,子宫内膜微生物群在获得子宫内膜容受性的过程中,不受激素调控,子宫内膜接受态前的微生物群与接受态基本相一致。但这一观点目前仍存在争议。

◾与乳酸菌主导的子宫内膜菌群相比,子宫内膜腔内的非乳酸菌与植入失败密切相关。由于炎症因子的平衡对于调节胚泡与子宫内膜壁的粘连是很重要的,非乳酸菌主导的微生物群可能会引起子宫腔炎症,损害子宫内膜容受性。

改善方法

·增加内膜厚度

适量补充雌激素:

雌激素替代疗法目前被广泛应用于薄型子宫内膜的患者中,大剂量的雌激素可以增加子宫内膜的厚度,改善此次补充雌激素月经周期内的临床妊娠率。

宫腔内灌注粒细胞集落刺激因子(G-CSF):

G-CSF能促进细胞增殖和分化,且子宫内膜内有其受体,二者可结合促进子宫内膜生长。

宫腔内灌注富血小板血浆(PRP):

是目前用于治疗薄型子宫内膜的前沿方法,其内含有大量生长因子,可通过相关通路激活子宫内膜细胞的生长,改善内膜状态。

干细胞治疗:

🔼 间充质干细胞宫腔内移植

🔼 RPR+干细胞

🔼 经血干细胞

中医治疗:

可口服补肾活血的药方,如鹿茸、益母草等,也可口服中药制剂如复方玄驹胶囊、固肾安胎丸、定坤丹等,许多研究认为针灸也可改善子宫内膜的状态。

改善内膜血供

◾阿司匹林

◾低分子肝素

◾枸橼酸西地那非及乙酰可可碱等血管活性药物;

◾适当的有氧锻炼,慢跑、游泳、跳绳等。

◾心理治疗

◾减重等

总结

◾子宫内膜容受性评价最常用超声。

◾超声测量子宫内膜厚度、类型、容积和血流,其优点是无创、易操作。

◾形态学特征,细胞因子及各类受体、子宫内膜容受性芯片在子宫内膜容受性中的研究在不断发展,但尚没有一项指标可作为单一的判断标准。

◾改善容受性可有效提高着床率及妊娠成功率。

以上内容来自 中国医科大学附属盛京医院妇产科产科病房副主任 主任医师 教授 医学博士 乔宠 教授专题讲座