女性生育力是指女性产生卵母细胞、卵细胞并孕育胎儿的能力,与性激素和子宫内环境密切相关。早期妊娠手术流产(负压吸引术)是终止早期非意愿妊娠和病理妊娠的主要方法,是一种安全、操作简便、效果良好的终止妊娠的方法,若未发生手术并发症,则对随后的生育力影响较小;但若出现近、远期手术并发症,则可能导致女性内分泌及子宫内环境的改变,危害女性生育力。

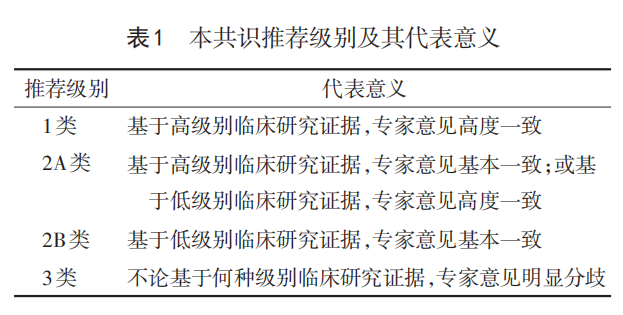

因此,采取有效措施减少手术流产的并发症,从而保护女性生育力,具有重要的临床和社会意义。手术流产围术期生育力保护涉及诸多方面,目前国内外尚无广泛认可的操作标准。中华医学会计划生育学分会联合中国优生优育协会生育健康与出生缺陷防控专委会,结合术前、术中以及术后生育力保护经验及临床研究结果,形成我国早期妊娠手术流产围术期女性生育力保护的专家共识,供临床参考。本共识推荐级别及其代表意义见表1。

1 早期妊娠手术流产后生育力下降的常见原因

1.1 子宫内膜损伤及宫腔粘连

终止早期妊娠可引起女性性激素水平的下降以及子宫内膜雌、孕激素受体改变,导致内膜修复障碍,发生宫腔粘连。一项系统综述显示,在稽留流产行刮宫术的女性中,2次及以上刮宫者宫腔粘连发生风险较1次者增加2倍。其机制可能与手术对子宫内膜基底膜的直接损伤有关。手术流产后宫腔粘连以及薄型子宫内膜形成、子宫内膜瘢痕愈合等均与生育力损害有关。尤其是多次手术流产、流产后宫腔内感染、不全流产后的重复刮宫等。再次妊娠可引起流产、前置胎盘、胎盘粘连(植入)、子宫破裂等严重并发症,损害女性生育力。

1.2 感染

生殖道感染是手术流产近期并发症之一。有文献报道,手术流产后感染发生率为0.1%~4%,感染常导致不同程度的子宫颈宫腔粘连、子宫内膜炎、盆腔炎性疾病(PID)的发生。有研究表明,感染发生风险与手术流产次数呈正相关,异位妊娠的发生也与既往手术流产史高度相关。

1.3 子宫内膜异位症

(内异症)和子宫腺肌病 内异症的炎症因素导致的盆腔环境异常以及子宫内膜容受性下降与不孕相关。手术流产增加内异症及子宫腺肌病的风险。有研究发现,人工流产负压吸引术的妇女术中经阴道后穹隆穿刺得到的腹腔液,有18.9%发现蜕膜细胞,提示负压吸引术能致宫腔蜕膜细胞逆流致腹腔,可能与盆腔内异症有关。此外,手术流产可能会引起子宫内膜-肌层交界区组织损伤,从而导致子宫内膜内陷浸润肌层,引起子宫腺肌病。

1.4 其他因素

手术流产术中扩宫棒以及吸引管反复进出子宫颈管,可能引起子宫颈机能不全,造成早产、胎膜早破从而损害生育力。宫腔妊娠物残留可引起子宫内膜炎和粘连等,影响宫腔内环境引起不孕。

2 术前保护生育力

2.1 术前仔细评估

手术流产术前应进行详细的病史询问、全身及专科检查、识别高危因素、排除禁忌证,制定相关手术方案,规范阴道分泌物检查。

2.1.1 对于普通人群常规术前阴道分泌物检查 包括清洁度,以及外阴阴道假丝酵母菌病(VVC)、细菌性阴道病(BV)、阴道毛滴虫病(TV)和需氧菌性阴道炎(AV)等筛查,检查结果阳性者给予规范化治疗后,复查临床症状体征好转及实验室检查转阴再行手术。对于术后有发生上生殖道感染的高危人群,如:术前 1 个月内诊断的生殖道感染者、性传播疾病高风险人群(年龄≤25岁、新性伴或多性伴者、性伴患有非淋病奈瑟菌性尿道炎、子宫颈有黏液脓性分泌物者、PID病史者及性传播感染疾病患者),建议在常规阴道分泌物检查的基础上,增加子宫颈沙眼衣原体、淋病奈瑟菌的筛查,有条件者增加生殖支原体等的筛查,检测结果阳性者给予规范化治疗后再行手术。

2.1.2 超声检查(1)明确胎囊种植部位,及时发现异常部位妊娠如宫角妊娠、剖宫产瘢痕妊娠、子宫颈妊娠等。(2)及时发现子宫异常,如子宫畸形,子宫肌瘤等。

2.2 术前子宫颈预处理

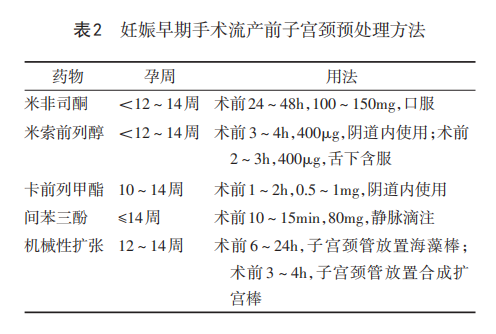

手术流产时如果子宫颈扩张不充分,可能引发子宫颈裂伤、子宫穿孔等严重并发症,因此需要提前预处理子宫颈。世界卫生组织(WHO)、英国皇家妇产科医师学院(RCOG)以及我国的专家共识均推荐手术流产前常规行子宫颈准备,尤其推荐用于存在子宫颈损伤、子宫穿孔等并发症的高风险人群(如子宫颈畸形、既往子宫颈手术史、≤17岁青少年或妊娠10~14周)。子宫颈预处理常用药物包括米非司酮、米索前列醇、卡前列甲酯、间苯三酚。具体使用方案见表2。

2.3 围术期抗菌药物预防性应用

未接受预防性使用抗菌药物,人工流产手术后上生殖道感染的发生率为5%~20%,且随着人工流产手术次数的增加,生殖道感染的发生率也相应增加。预防性使用抗菌药物后感染发生率为0.01%~2.44%。国内外相关学会及协会均建议,所有手术流产的妇女都应在术前使用抗生素。结合我国医疗现状,根据《抗菌药物临床应用指导原则(2015版)》,参考《人工流产手术预防性抗菌药物应用的中国专家共识》,建议在手术流产术前预防性应用抗菌药物。抗菌药物的选择需覆盖需氧菌、厌氧菌以及性传播病菌。抗菌药物的有效覆盖时间应涵盖整个手术过程和手术结束后4h,总的预防用药时间为24h,必要时延长为48h。术前选用单次单一抗菌药物预防感染,首选口服给药,可酌情静脉给药,口服给药时机为术前1~2h,静脉给药时机为术前0.5~2h。

药物可选择多西环素200mg,或米诺环素200mg,或阿奇霉素500mg,或甲硝唑1g;或者第一、二代头孢菌素或头孢曲松或头孢噻肟+甲硝唑,如均过敏,可用喹诺酮类抗生素,如左氧氟沙星500mg+甲硝唑1g或莫西沙星400mg静脉滴注或口服。专家共识:对于上生殖道感染高危人群,建议术前增加子宫颈沙眼衣原体、淋病奈瑟菌以及生殖支原体检查;术前规范治疗生殖道感染(推荐级别:2A类);钳刮术前应进行子宫颈预处理(推荐级别:1类),对可能出现子宫颈损伤、子宫穿孔等高风险人群建议术前进行子宫颈预处理(推荐级别:2A类);推荐围术期预防性使用抗菌药物(推荐级别:1类)。

3 术中保护生育力

3.1 规范手术操作 规范手术操作及诊疗流程,减少手术流产并发症的发生,有利于保护生育力。

3.1.1 严格无菌操作(1)严格按照手术范围及顺序消毒外阴:0.5%碘伏依次消毒两侧大阴唇-两侧小阴唇-阴阜-大阴唇外侧-大腿上 1/3,内侧中上 2/3(由近及远)-大腿上1/3,内侧下方1/3(由远及近)-肛周(环形由外向内)。(2)阴道窥器扩开阴道、暴露子宫颈,0.5%碘伏依次从子宫颈-穹隆部-阴道环形向外消毒。(3)器械进出子宫颈管时,应注意不要碰触阴道壁。(4)消毒前后注意手卫生;消毒完成后应更换无菌手套。

3.1.2 充分扩张子宫颈、合理选择吸管 根据子宫颈方向轻柔放入子宫颈扩张器,扩张子宫颈管时用力应均匀,使用子宫颈扩张器从小号到大号顺序扩张子宫颈;根据孕周及宫腔深度,选择5~8号吸管,吸管连接管软硬适中。

3.1.3 合理控制负压及适度吸刮 负压吸引术建议负压为400~500mmHg(1mmHg=0.133kPa)。进出子宫颈口时,应折叠吸管连接管,避免负压形成,以减少子宫颈管损伤和粘连。术中应尽可能减少宫腔内吸引次数,建议顺时针或逆时针方向顺序吸刮宫腔1~2圈。专家共识:严格按照手术操作规范进行手术(推荐级别:1类)。

3.2 加强术中辅助监测

在手术流产术中使用超声以及宫腔观察吸引手术系统,可实时监视操作过程,减少并发症的发生。适用人群:所有高危人工流产术,如:年龄≤20岁或≥50岁;流产次数≥3次(包括异位妊娠、药物流产、人工流产、自然流产和引产);半年内有分娩或流产、1年内流产2次以上或累计3次以上的重复流产;哺乳期或剖宫产1年内再次妊娠;孕囊偏向或位于子宫角部,子宫颈妊娠及剖宫产瘢痕妊娠等特殊部位妊娠的宫腔操作;生殖器畸形(如子宫纵隔、双角子宫、双子宫等);既往人工流产手术困难或出现严重并发症;合并有盆腔肿瘤;带环妊娠;稽留流产、可疑滋养细胞疾病;既往妊娠有胎盘粘连出血史;子宫位置过度倾屈,子宫颈暴露困难者等。

3.2.1 超声引导监护下实施手术流产 超声引导下进行手术流产可连续动态观察手术过程,减少子宫穿孔、人流不全等并发症的发生。对于合并高危因素的手术流产,例如,早孕合并子宫瘢痕、早孕合并子宫肌瘤、哺乳期妊娠等,术中实时超声监视在减少术中、术后风险方面有明显优势。

3.2.2 宫腔观察吸引手术系统监视下行负压吸宫术 宫腔观察吸引手术系统具有高清、直视、广角、去血污等优点,由于其直观定位孕囊所在,可实现精准人工流产,定点搔刮,减少对子宫内膜损伤。相比负压吸引术以及超声引导下的负压吸引术,宫腔观察吸引手术系统在手术流产中可减少子宫穿孔、人工流产不全、出血等术中和术后并发症的发生。专家共识:术中超声辅助监测可有效减少手术流产并发症(推荐级别:2A类);有条件者,可使用宫腔观察吸引手术系统减少手术流产并发症的发生(推荐级别:2B类)。

3.3 术中、术后应用宫缩剂

术中子宫收缩乏力影响术者对宫腔的判断(手感),容易导致人工流产不全及子宫穿孔,也是术中、术后出血的主要原因。出血量多常导致贫血、同时增加术后感染的风险,造成生育力损害。术中、术后积极应用促宫缩药物可增加手术中术者的手感、减少子宫穿孔以及预防出血的发生。对于存在手术流产术中、术后出血高危因素的女性(如凝血功能障碍、稽留流产、哺乳期妊娠、剖宫产后妊娠、子宫腺肌病、子宫畸形等)以及术中子宫收缩乏力者,应及时使用缩宫素;对于使用缩宫素后效果欠佳或出血较多者,可酌情加用马来酸麦角新碱、卡前列甲酯、米索前列醇、益母草注射液等宫缩剂。

常用宫缩药物剂量如下:缩宫素5~10U 子宫颈、肌内注射或静脉滴注;马来酸麦角新碱0.2mg肌内、子宫颈或子宫体注射;米索前列醇200~400µg,口服或经直肠给药;卡前列甲酯1mg 直肠给药;益母草注射液2mL肌内注射。专家共识:对于有术中和术后出血风险,以及术中、术后发生出血的人群,建议及时使用缩宫素(推荐级别:2A类)。因宫缩乏力导致术中术后出血的人群酌情使用其他宫缩剂(推荐等级:2B类)。

3.4 术中预防子宫颈、宫腔粘连

预防手术流产术后子宫颈、宫腔粘连是避免继发性不孕的重要措施。对于人工流产术后预防子宫颈、宫腔粘连的相关研究较少。国内外多个随机对照试验表明,手术流产后宫腔内注射交联透明质酸凝胶可有效降低人工流产术后宫腔粘连发生率,尤其是中重度宫腔粘连的发生。术后发生宫腔粘连的高危人群,如稽留流产;1年内流产2次以上或累计3次以上的重复流产;特殊部位妊娠(如子宫颈妊娠,剖宫产瘢痕妊娠,孕囊偏向或位于子宫角部等);生殖器畸形(如子宫纵隔、双角子宫、双子宫等);既往人工流产手术困难或出现严重并发症;既往妊娠有胎盘粘连出血史等。

3.4.1 宫内节育器(IUD) 适用于有避孕需求,无宫内节育器放置禁忌证者。人工流产术后立即放置。IUD种类主要为含铜IUD。

3.4.2 交联透明质酸钠凝胶 适用于有生育要求以及稽留流产、多次刮宫的患者。术后将交联透明质酸钠凝胶2~3mL缓慢注入宫腔底部,患者平卧30 min以上。目前对宫腔用交联透明质酸钠凝胶的研究文献较多。研究提示,刮宫术中宫腔使用交联透明质酸钠凝胶能降低妊娠早期、中期稽留流产及人工流产术后的宫腔粘连发生率。专家共识:有长期避孕需求者,推荐人流后立即放置IUD(推荐级别:2A类);存在宫腔粘连高风险因素者,手术流产后宫腔内可注入交联透明质酸钠凝胶(推荐级别:2B类)。

4 手术流产后促进子宫内膜修复

对于有子宫内膜损伤高危因素的人群,例如重复流产、稽留流产、不全流产等,建议于手术流产后进行促进子宫内膜修复治疗。具体方案参考《人工流产术后促进子宫内膜修复专家共识》。

4.1 雌孕激素疗法

术后及时采用雌激素或雌孕激素序贯人工周期治疗,可促进子宫内膜修复和月经恢复、减少并发症。尤其对于稽留流产患者可预防宫腔粘连、促进术后月经恢复。有研究表明,人工流产术后单用低剂量雌激素治疗,可增加术后子宫内膜厚度、减少术后出血量。对于近期有生育需求且无雌孕激素使用禁忌证者,建议采用单雌激素或雌孕激素序贯疗法。单用雌激素:术后第1天开始单用低剂量雌激素,连续用药1个月为1个周期,推荐用药1个周期;雌孕激素序贯疗法:术后第1天开始应用小剂量雌激素,后半周期加用孕激素,推荐使用1~3个周期。有雌孕激素禁忌证者,可使用中药或物理方法促进子宫内膜修复。

4.2 复方口服避孕药(COC)

COC是人工流产术后高效避孕方法,不仅能避孕而且还能调节月经周期,减少月经量,并有一定的促进子宫内膜修复的作用。

4.3 中药

目前临床上应用于人工流产术后促进子宫内膜修复的中药研究较少,主要集中在促进子宫收缩,减少出血,如:宫血宁、益母草、补肾益气中药等。

4.4 物理治疗

有研究显示,一些物理方法,如仿生物电刺激治疗,可促进子宫内膜及子宫肌层血液流动,从而促进子宫内膜组织修复及其生理功能恢复,其最佳治疗方案和疗效有待高等级证据进一步验证。专家共识:对有生育需求、且为宫腔粘连的高危人群,建议术后促进子宫内膜修复。无雌孕激素使用禁忌证者,推荐选用单雌激素或雌孕激素复合制剂;有避孕需求推荐COC(推荐级别:2B类);有雌孕激素使用禁忌证者,可选用中药或物理治疗(推荐级别:3类)。

5 术后即刻落实高效、长效避孕措施

重复流产增加宫腔粘连机会。为降低手术流产后再次发生非意愿妊娠,导致重复人工流产次数增加,增加手术机会,手术流产后立即落实高效、长效的避孕措施可保护女性生育力。此外,激素类避孕药物(如 COC、避孕针)还可部分或完全抑制排卵,降低子宫内膜癌、卵巢癌的风险;缓解功能性或结构性生殖系统异常导致的出血或疼痛等症状,以及降低盆腔炎性疾病的发生风险,从而直接或间接保护生育力。手术流产后,建议首选长效避孕措施,如宫内节育器(IUD)及皮下埋植剂。对于有近期生育需求者,可使用COC及避孕针等高效避孕措施。

6 结语

由于部分临床研究质量等级较低,本共识还存在一些不足和缺陷,供临床参考。同时我们会根据新的研究证据进行补充、完善和更新。